44个汉字被“整形”这事最近闹得沸沸扬扬,在网友的一片质疑声中专家却给出67%的支持率。网友认为那些文字早已融入了日常生活之中,大可不必“改头换面”。而据有关部门介绍,此次编制的《通用规范汉字表》历时8年,经过专家全盘考虑、反复研究才得以出台,更符合汉字的字理及审美。还有种说法: 汉字“整形”背后,透射着有关文化阐释权、文化话语权之争……所幸的是,《通用规范汉字表》尚在征求意见阶段,“整”还是“不整”,到底谁说了算?

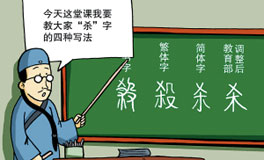

历史上,汉字的结构经历了三次改革:从古字到小篆、从小篆到隶楷、从繁体字到简化字。每一次改革,都是为了满足生产力发展的需要。此次,教育部拟对44个汉字“动刀整形”,是为了什么?我们不清楚。细看44个面临“动刀整形”的汉字,绝不是出于“简化”之需。比如“琴”字左上角“王”字最后一笔由“横”变为了“提”,其意义何在?专家也没有说去个之所以然来。

仓颉自造字以来,可曾想过他的子孙有这般的创造力,从甲骨、铭文到大篆、小篆、隶书、行书、草书、楷书,随后天下汉字定于两股潮流,大陆书写以简体为主,海外汉字多为繁体。如今,仓颉的数代后生们,却又想继续发挥他们的过人“创造力”,在汉字的笔画上打起了主意。据《天府早报》报道,教育部决定汉字原则上不恢复繁体,但却研制出......

综观此次整形的44个汉字,绝大部分都具有通行度高、易于识别的特点,何必改头换面呢?《通用规范汉字表》尚在征求意见阶段,44个汉字要不要整形,值得有关方面仔细斟酌。正在征求意见的《通用规范汉字表》中,“琴”“亲”“魅”等44个汉字在专家倡导下进行了写法调整,有关部门的说法是,为了“使汉字更好地遵循统一的规则”。

前段时间为了汉字的繁简,互联网上很热闹了一阵子。不曾想,繁简之争刚歇息,又得知要调整44个汉字的写法。(本报今日A28版)当然,这一次不是“个人行为”,也不像过去一些网友在互联网上争来争去,而是由国家语委、教育部语言文字信息管理司官员出面“表示”的,尤其还说这是“学术界反复讨论的结果”。

上海世博会越来越近了,很多人又关心同样的问题,我们的中国馆要挑选哪些东西用来呈现中国文化、呈现中国风格? 三年前,大家非常关心奥运会开幕式。等到开幕那天,我们看到了卷轴的形式,还有活字印刷、水墨画、丝绸之路,再加上京剧、牵线木偶、古代礼乐和太极拳……表演相当精彩,但毕竟“一小时载不动五千年”,否则就有可能变成一本“中国文化概论”了。

时下,有关教育部就《通用规范汉字表》(征求意见稿)而引发的争议,不但把汉字“简繁存废”的话题再次提了出来,而且也把汉字如何规范的问题引向了争议的高潮。其实,“汉字规范惹争议”的现象古往今来从来都没有停止过,只不过因“强权推行”才使得“汉字规范惹争议”的现象不论怎样发展,最终都不得不在汉字的演化历史中显得无足轻重罢了。